そもそも 「忘れないようにしなければ」 と意識しなければならないようなことは、あなたにとってたいして重要なことではないのだ。

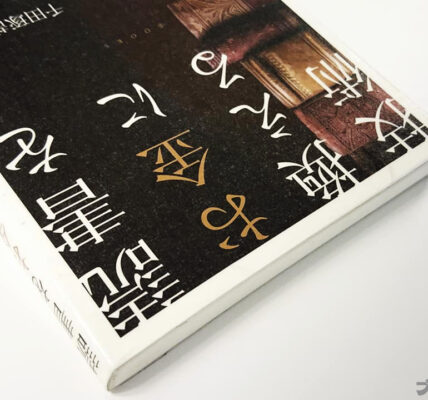

「読書をお金に換える技術」 p85

忘れたくても忘れられないことが、あなたにとって重要なことなのだ。

文と書籍の解説。

本はわかろうとするな。覚えようとするな。

――読書をする上でとても気を楽にさせてくれる文。もしくは開き直らせてくれる文。というのも、読書の際の悩みとしてこんなことがありませんか?

「何が書いてあったっけ?」 「どんな本だったっけ?」

忘れてる・・・。読んだはずの内容を忘れている。キレイサッパリ。せっかくお金を出して買ったのに。

如何でしょうか。

私事で恐縮ですが、私も 「以前は」 そんな悩みを抱えていた一人です。せっかく時間やお金を投資してこの本を読んでいるのだから、忘れるなんてもってのほか。一つでも多くのことを吸収しようと躍起になるのも至極真っ当な理由です。

そんなこんなを思い煩ううちに、どうすれば記憶しながらも多く読めるのかと速読に興味を持ち始めた時期もあります。人生の時間は限られている上に、読書以外にもやるべきことがたくさん。だからこそその貴重な読書の時間を手短で濃密に出来ないかと。

さて、速読に乗り出した自分。その際にお世話になった書籍 (後述します) のこんな一節が妙に印象に残っています。それは 「わからなくていい。わかろうとするな」。

誤解を恐れずに言えば、この真意は、どんな本に対しても細かいことは何も気にせず前進すべきで、なんとなくの記憶でもいっこうに構わないということ。知れば知るほどそこに深い意味を感じ、やがて強く信じるようになりました。

今回の文はこれを派生させたものとも言えそうです。そこでもし、あなたも同じように読書についてのそんな悩みがありましたら、この 「わかろうとするな」 の逆説的な精神をお伝えしたいと思うのです。是非お役立て下さい。

多読出来る人のこんな能力。

そもそも本を読む理由とは何でしょう。一緒に考えてみましょうか。

これには十人いればほぼ間違いなく十通りの意見が出されると思います。娯楽として読むこともあれば、研究のために読むことも。好きで読むこともあれば、義務のために仕方なく読むことも。

ただここで、個人的に気付かされた理由として挙げたいのが情報の獲得というもの。換言すれば、知りたいことを満たしていくこととも言えるでしょうか。小説であれビジネス書であれ、この概念はあながち間違いではない気がするのです。

ごめんなさい。仮にそうだとして話を進めさせて下さい。

だとすると、獲得していくにも時間は有限。そこでは如何にして効率良く情報を取捨選択して進んでいくのかという大きな関門が現れますが、そこを通過するには無駄を省く思い切りの良さが必要となってきますね。

そうは言うけれど――その気持ちはわかります。わからない本や難しい本はどうするのか?

えてして本というものは、その時点での自身の知性、経験、そして人間の成熟度、さらには生活状況および心理状況等の諸々のことが総合的に合致してはじめて、理解に近付くものです。したがって、恐らくそういった本は、この先相当時間が経たないとどのみち理解出来ないことを示唆しているのでしょう (という思い切りの良さなのです)。

故に 「わからなくていい。わかろうとするな」 となるわけです。

これらの経緯はこちらの書籍が参考になりました。私自身叱咤激励してくれます。

「どんな本でも大量に読める「速読」の本」

もし良ければ こちらのYouTube でも見られますよ。

あなたが読むべき本は?

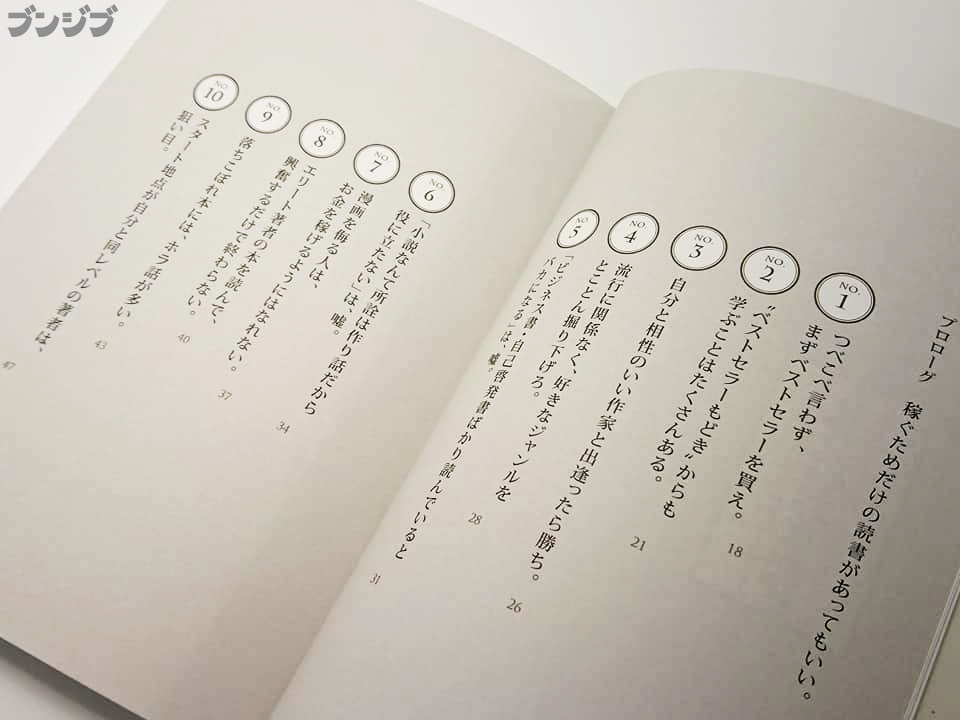

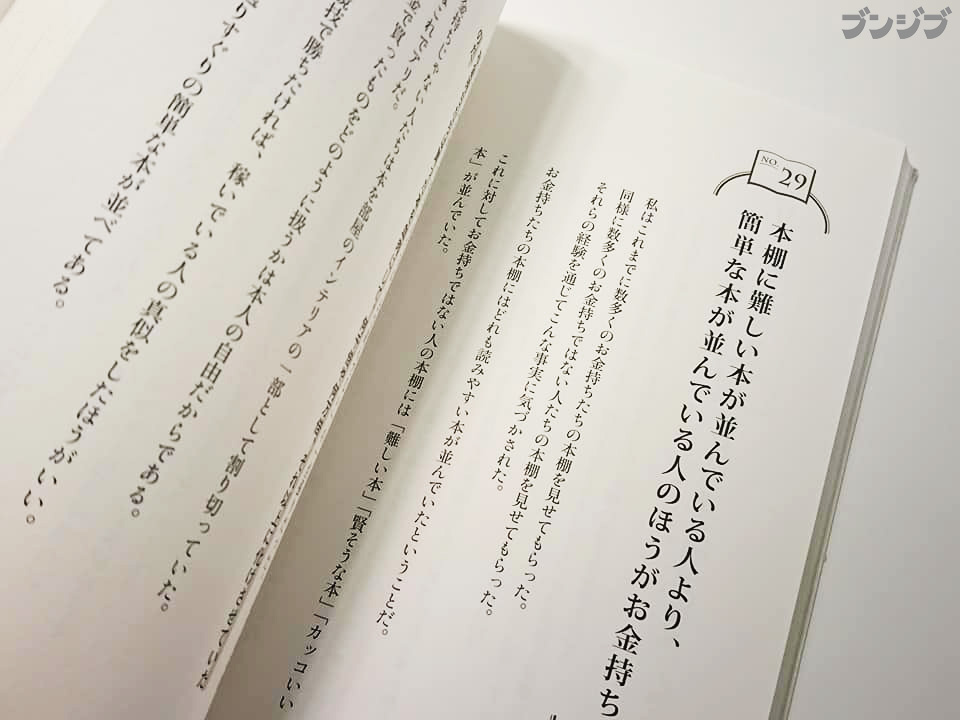

どうやら調べていくと、多読出来る人ほど今回の文のような考え方が染み付き、基本的にはわかろうとしたり覚えようとしたりで読むのではなさそうです。むしろわかることや忘れられないことに出逢うために読む。そんな逆転の発想になっていると気付かされるのです。

そしてもう一つ。その多読の中で忘れられない箇所が多い本に出逢うことがあるでしょう。まさにそれこそがあなたが持つべき本。それを何度も読めば良いのです。そもそも本は複数回読むことが望ましいので、何度も読む価値のあるものを探す作業とも言えます。いわば宝探しです。

こうして本書は新しい思考回路に達するための上級とも言える読書術について気付かせていきます。

(1) でも触れましたが、全体を通してズバズバと繰り出される著者千田琢哉氏の物言いに不快感は無いと感じさせる一方、内容のわかり切った感やお手軽感は否めません。あくまで必要最低限の智慧は詰まっていると表現させて下さい。

ちなみにこちらの読書術も参考になります。オススメです。

「本は10冊同時に読め!――本を読まない人はサルである! 生き方に差がつく「超並列」読書術」

おわりに。

読書とお金の因果関係を考えてみると、直接的に作用するような関係性はなかなか特定出来ません。

ただ、本を読む行為は私たちの知らぬ間に、時間をどのように投資していくのかといった決断力や思考回路をも鍛えてくれているのかもしれません。だからこそ、そこを鍛えている人といない人とでは、間接的に仕事の出来や収入の差というものにまで影響を及ぼすメカニズムがあることを著者は私たちに教えてくれている気がしています。

本を読む行為は侮れないもので、ますますその本質を知りたくなる本でした。時間と生命を無駄にしないようにと意識を変えてくれたこの類の書籍に感謝。