われわれが戦闘の勝利や戦争の勝利に執着するあまりに、我々のシステム修復に必要な戦略的な能力を超えた、意図せず望ましくない結果を生じさせてしまうことは多い。孫子が、物理的なレベルの戦争をなるべく避けつつも、道徳面や精神のレベルで戦争に勝つ必要性を常に主張する理由はまさにここにある。

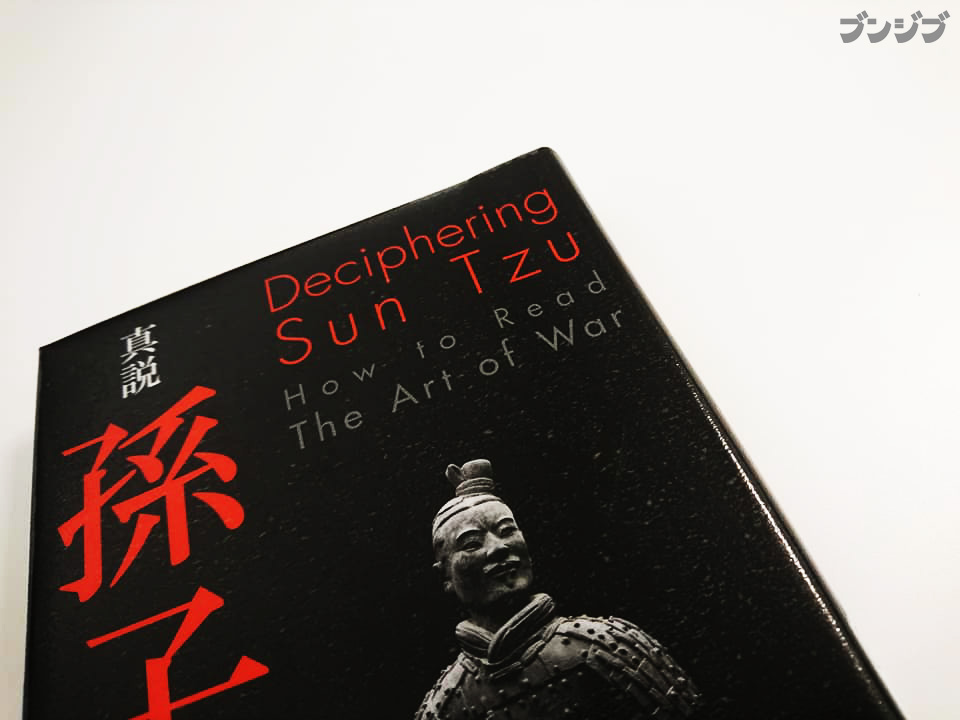

「真説 孫子」 p54

文と書籍の解説。

自ら抱いた大義や当初の目的を果たせなかった戦いの勝利は無意味だということですね。記録上ないしは一時的に勝ったのはいいけれど、その結果失うものが多かったり、取り返しがつかないくらいの消耗をしてしまったら、それはもはや勝ちではない。戦の勝敗にもある種のスマートさや聡明さ、さらには大局観が要るのだと気付かされます。

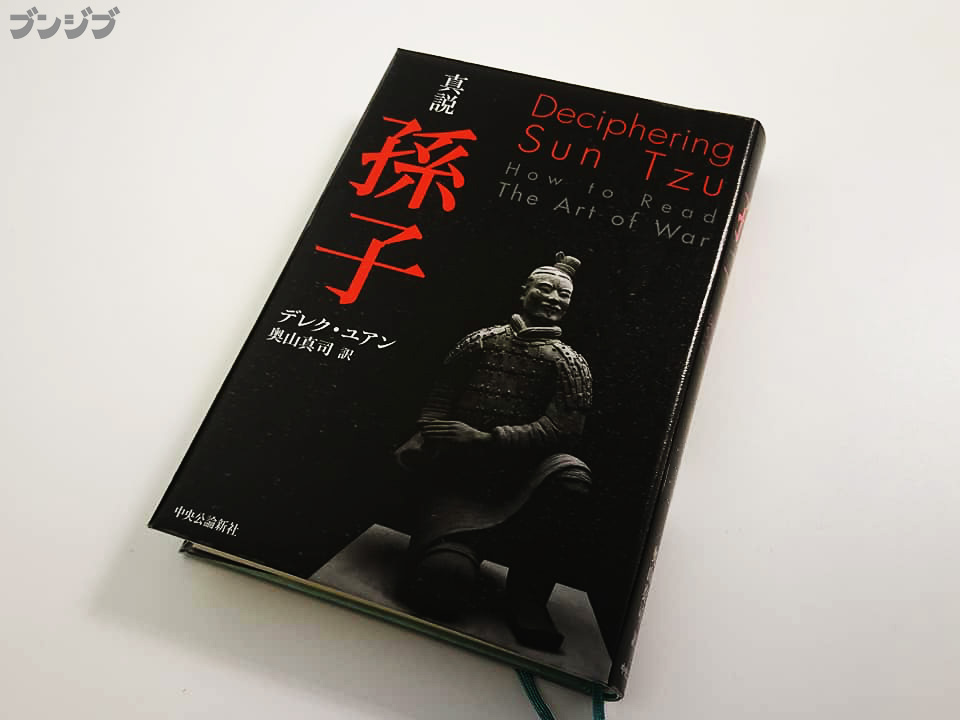

あなたの知らない本当の「孫子」。

このような倫理観は、もっぱら現代では人間関係やビジネスの一側面として置き換えられることが多いでしょう。とても大切なことに違いはありません。ただ、洋の東西を問わず、今流通している 「孫子の兵法書 (または単に「孫子」)」 の内容は、生命を賭けた苛酷な古代中国の戦国時代の具体性を、現代に適するように半ば無理やり教訓めいたものに置き換えたという声も聞かれます。

巷の書店に目を向けても、格言集や今風に読み解かれた 「孫子」 が並んでいます。私もそのような書籍を手にしてきた一人です。

本書はこのように一般にイメージされてきた 「孫子」 に対し、そうではない真の姿の解明をはじめ、その生まれた背景までも深く読んでいく新鮮さのある書籍です。まさに真説。

一例として、著者のデレク・ユアン氏が言及するには、「孫子」 は 「老子」 の影響を受けているとのこと (本書での表記は「老子道徳経」)。したがって老子の哲学を同時に理解していないと真意はつかめないとの論理を展開していきます。

老子こそが戦略思想の先駆者。

老子はいわずと知れた東洋哲学の代表者。道 (タオ) の精神で有名です。しかしながら、その心は逆説で難しいとされます。例えば「何もしないことが事を成し遂げる」のように。人として妥協無く考えさせるそんな部分こそが、道徳面においても勝ち、完全で無駄の無い勝利を手にするという形で、孫子の考えに影響を与えたのかもしれません。

さらなる驚きは、中国で 「老子」 は兵法書とみなされている真実。

「水」 の比喩を使い、弱者が強者を倒していく土台も見られます。こうして 「老子」 を解釈していけば、確かに道徳のみならず兵法に行き着く表現も多く見られることに気付かされます。

こういった解明は本当に面白いのですが、一方で、今までの 「孫子」 「老子」 の理解が浅はかだったと思い知らされていくようです。そしてまた、他の古代の文献や歴史についても触れているので、予備知識が無ければかなり難解に感じてしまう懸念は否めません。

「老子」 の精神をもとに考えていくと、西洋の関連文献での理解はおぼつかない様子も読み取れていきます。そんな東洋と西洋の捉え方の違いの解明も興味深いです。「孫子」 と並び2大兵法書と呼ばれるクラウゼヴィッツの 「戦争論」 との比較、そして核心にも迫ります。

おわりに。

「孫子」 も 「老子」 も深く教わったようでお得です。この時代の中国の古典郡は人物も内容も関連性がとても強く、このように老子の流れで捉えるのならば、今後はもう一歩先の 「孫子」 の見方が出来そうです。知的好奇心は満たされます。

加えて、狙いとされた本質がわからなければ、語り継がれてきたせっかくの兵法書も、その存在価値が揺らいでしまいますね。そう考えると、古典に相対する後世の人間である私たちの使命を、改めて実感させる書籍でもありました。