笑いと言ってもいいが、笑いは自分を高く置くものからは生まれない。自分を権威と錯覚する者は笑いを産み出せないのである。

「いま、なぜ魯迅か」 p92

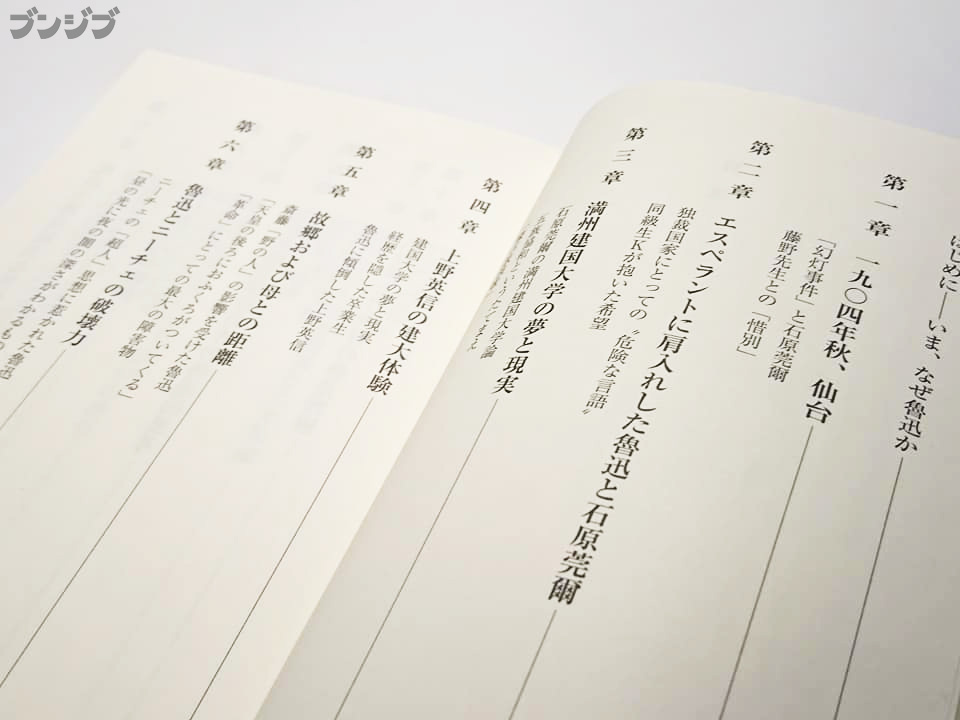

文と書籍の解説。

確かにそうだ。

元来笑いの文化というものは、古今東西においてアンチテーゼやアンダーグラウンドといったメインストリームではない部分から生まれるのが大半でした。風刺などが良い例で、大衆的なニュアンスが濃いとも言えます。そういったいわば文化論的な話をしても良いのかもしれませんが、むしろ個人的には、この一文を読むことで、大人になることの宿命とジレンマを感じずにはいられなかったという素朴な話をしたいのです。

たとえば学校を想像してみて下さい。先生の揚げ足の一つでも取った経験のある方はいるでしょう。

大人になれば――成長し満ちていくことは――笑われる側になるという宿命。自らがその側になった時に、ふとある種の権威や成熟を感じてしまう瞬間に対して、果たして良いのやら悪いのやらと感じるジレンマ。

ところで、まずそれについてお話しする前に、魯迅と今回の一文にどんな関係があるのかから。

本書は魯迅の本ではなさそうだ。

魯迅は中国現代文学の礎を築いたとも言える小説家です。主に20世紀初頭に活躍し、日本への留学経験もありました。そんな彼は日本の作家への造詣も深かったようで、中でも特に夏目漱石を好きだったとのこと。今回の文は、その理由に言及している箇所から出てきたものです。

魯迅であれ漱石であれ、両者の作品の印象は (私自身はとりわけて文学に詳しいわけではありませんが)、どこか世俗と距離を置いて人の滑稽さを眺めているような。共にそれなりの学もあるエリートであっても、それらの視点からはどことなくアンチの香りがし、それと何らかの権威もしくは象徴に対する笑いや鋭い視点が、二人を結び付けている生命線のように感じます。

翻って、そう解説していく本書ですが、実はその内容は思っていたよりも魯迅自身を知る本ではありません。全体的に彼のエピソードから派生する間接的な話題に終始しています。

一例として、著者の佐高信氏の独断で、魯迅の影響を受けたと思われる後世のジャーナリストや評論家を伝えるような場面。少し脱線気味の印象も。魯迅の思想やその背景を知りたいとするならば、やや物足りなさを感じてしまうのも否めません。

あなたならどちらを選びますか?

話を戻しましょう。

こんな漱石と魯迅の関係を通じて、立場と笑いを考えるに至った今回の文。そこから見えてくるのは、何事も笑う側にいた方が心地良い事実。少なくとも居心地は悪くない。たとえばこんな台詞もありますね。

「芸人の言っていることなんか真に受けるな!」

これはあの北野武氏が頻繁に発する論理です。彼もそれがわかっていて、あくまで冗談で言っていることは付け加えておきます。ネタとしては面白い。それはそうと、えてして人は下の立場・・・言い換えれば、蔑まれ裸でいる方が言いたいことが言えて喜怒哀楽も出せる。

ここから先は私見になってしまうことをお許し頂きたいのですが、こうは言うものの、笑う側でいることに虚しさを感じ始めた私がいます。何故だろう。そう考えてみます。

先の居心地と宿命を天秤に掛けると、間違い無く宿命――つまり成熟や満たされる方がダントツで勝るから。笑われる代償への覚悟に心の充実を感じるのです。

それすらも周囲からの笑いのタネにはなるのでしょう。それもわかります。あなたならどちらの立場を選びますか?

おわりに。

笑いをめぐる立場によって自らの成熟度を知るのは皮肉です。成熟は他者からの笑いを呼ぶ。

お読みのあなたの年齢や経験によって、この感覚への理解度は変わるかもしれません。これはやむを得ないことであると同時に、まるで輪廻の如く無限に続いていく人の宿命ではないでしょうか。文献を紐解いてみても、古代ギリシャの時代から変わりません。

大人になれば、そして満たされれば、それと引き換えに笑いという代償がある。権威や名誉には別に興味が無いけれど、笑われる側を喜ぶ自分がいる。また次世代という笑う側に、その循環や科学を語り継ぎたいと願います。

かつて自分も歩んできたアンチの面白さ。そこを心底理解しているからこそ、笑われること上等。そんな追憶も呼んだ一文でした。